Julio Martínez Molina (Granma).—Bien dirigida, y mejor escrita por Jorge Luis Sánchez, Cuba Libre (2015) sitúa el eje gravitacional del relato en los tiempos del inicio de la intromisión estadounidense en Cuba, a finales del siglo xix. Esa coyunda continuaría bajo distintos mantos, hasta el 31 de diciembre de 1958, a despecho de la dignidad pisoteada de un pueblo sometido a los designios del poder extranjero.

Cuba Libre es muy útil de apreciar por los jóvenes espectadores, quienes tienen aquí –de forma entretenida, empática, sin panfletos ni didactismos– nuestra historia abierta en canal, como tan grande, bella, triste, heroica y aleccionadora ha sido.

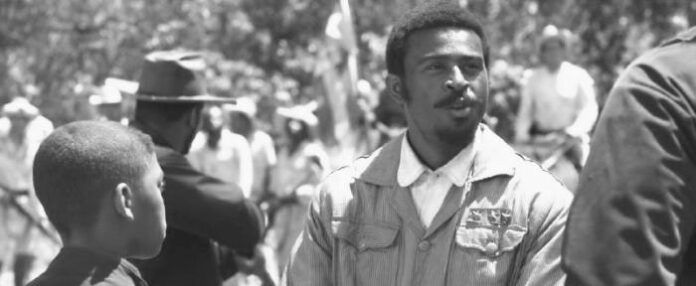

En la película, los bíblicamente nombrados Simón (Alejandro Guerrero) y Samuel (Christian Sánchez), dos niños afrocubanos –pura chispa y los más inteligentes del aula de esta escuela para los infantes pobres, perteneciente a la proespañola iglesia insular– representan pivote narrativo y resortes humanos esenciales sobre los cuales se despeñan los acontecimientos descritos.

La configuración caracterológica de los dos chiquillos es uno de los aciertos más sobresalientes del largometraje. Son dos pequeños en el colimador de una turbulenta etapa de la nación, blancos de una situación que los supera y que no comprenden cabalmente.

Hay en ellos miedo, dolor, frustración. También la imborrable alegría infantil, el candor de esa inocencia tendente a evaporarse, pero aún con vida; y la pizca de pragmatismo que los ayuda a sobrevivir dentro del intraducible contexto social. Representan el reflejo de un pueblo a la deriva, burlado en sus propósitos por yankis y traidores.

Sugeriría ver Cuba Libre en tanda doble con el díptico Wake (John Gianvito, 2015), en torno a la estela devastadora del imperialismo estadounidense en Filipinas, como recompensa de esa llamada Guerra Hispano–Cubano–Americana, en la que la potencia del Norte también se sirvió de postre el pastel de Puerto Rico.

El guion del físicamente desaparecido Sánchez capturó, en tan pertinentes como precisos trazos, cuánto significó la llegada del ejército interventor de EE. UU. a Cuba en 1898, en tanto expresión concreta del sueño acariciado por décadas en Washington, y de la pérdida de la ilusión colectiva de los nacionales en la posibilidad de la victoria final y el truncado proyecto de futuro propio.

El suicidio de José María –el coronel mambí, padre de Simón–, al ver timados a los suyos por los ocupantes, y la posterior cobertura de su ataúd con la bandera extranjera; la angustia de Samuel tras saberse objeto de la mentira por parte de unos usurpadores que solo lo usaron en su momento y luego lo echaron al lado; la «norteamericanización» del teniente coronel del Ejército cubano, Lamberto, devenido alcalde entreguista, u otras, son concreciones fílmicas de sucesos acaecidos no solo a escala micro, sino bastante comunes al calor de las circunstancias históricas aquí aludidas.

Con precaución martiana, Cuba Libre dice, bien audible: nadie espere algo bueno, sano y sin interés del monstruo imperialista, sea cual sea la expresión adoptada en función de sus intereses.

No todo luce bien en Cuba Libre. El acorazado Maine, destruido en los fotogramas del comienzo, remite a aquellos decorados cartón piedra del cine de romanos de los años 50–60. La ambientación de época y la dirección de arte son eficaces; si bien los desplazamientos de uniformados y las escenas de masas en general precisaban mayor compactación, uniformidad, verosimilitud, menos «sensación de extras» de los hambrientos en harapos.

De igual modo, la selección de reparto pudo haber sido mejor (el caso del general español encarnado por Serafín García, el más evidente) y la dirección de actores no resultó todo lo orgánico consejable, al notarse desbalances. Las palmas para el niño Alejandro Guerrero, por su loable asunción de Simón.