Carlo Formenti, sociólogo italiano

A modo de introducción

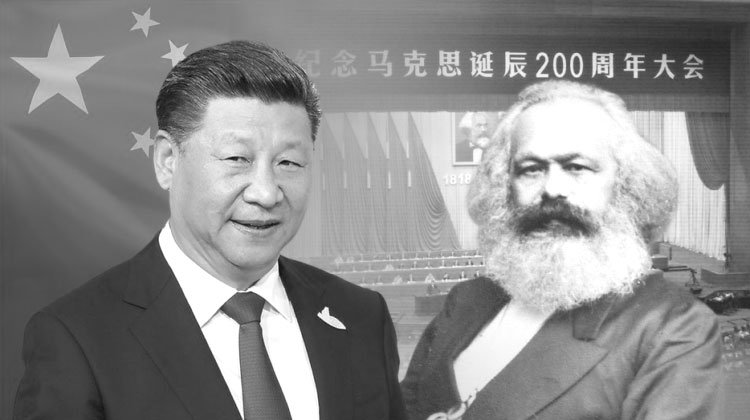

En mis últimos trabajos – tanto en libros como en varios artículos publicados en esta página (1) – he dedicado mucha energía a contrarrestar el cliché – que une a la derecha y a la «izquierda» occidental – según el cual China sería una nación capitalista, si no imperialista, cuya única razón de conflicto con Estados Unidos y Europa es la competencia por la dominación global.

En el caso de la derecha, esta sentencia sirve como argumento propagandístico, bueno para disuadir cualquier simpatía hacia una posible alternativa económica, un sistema político, una cultura y un modo de vida que sectores cada vez más amplios de la población occidental consideran intolerable, como demostrado por el éxito de los movimientos llamados «populistas» y los altísimos porcentajes de abstención.

En el caso de la izquierda hay que distinguir entre el ala neoliberal «progresista», de hecho alineada con la derecha (a excepción del compromiso con los derechos civiles de los individuos y minorías pertenecientes a las clases urbanas media-alta), y el ala radical, que todavía presta cierta atención a los intereses de las clases trabajadoras.

La izquierda neoliberal se ha quitado definitivamente la máscara al votar en el Parlamento Europeo la infame resolución que equipara nazismo y comunismo. El ala radical, ahora desprovista de herramientas teóricas para analizar la realidad (la ignorancia de sus dirigentes en materia de filosofía, historia y economía, por no hablar del olvido casi total de la teoría marxista, la ha desarmado), se limita a anunciar que «otro mundo es posible” pero, al no tener la menor idea de qué hacer y cómo hacerlo para poner en práctica este lema, desprecia los proyectos políticos que lo intentan.

Rebus sic stantibus, no me canso de insistir en la necesidad de estudiar el único experimento (en verdad no es el único, pero sí el más significativo, aunque sólo sea por las inmensas dimensiones geográficas y demográficas de la nación) que ofrece un ejemplo concreto del hecho de que el eslogan de Thatcher (no hay alternativa) es falso.

Un ejemplo, no un modelo, porque son precisamente las características peculiares del experimento en cuestión las que nos ayudan a comprender que no puede haber un modelo universalmente aplicable para la transición a una formación social poscapitalista.

Lo que confirma el carácter «local» y peculiar del experimento es la propia capa gobernante de la República Popular China que, no por casualidad, habla de «socialismo al estilo chino» y se declara inspirada por el método, los principios y los valores. de un marxismo “sinizado””.

Para explicar estas afirmaciones de manera comprensible para nuestros izquierdistas impregnados de prejuicios eurocéntricos, seguiré la lección de Cheng Enfu (2), uno de los principales economistas chinos, cruzándola con las de Giovanni Arrighi (3) y la pareja Alberto Gabriele y Elías Jabbour (4 ).

En particular, me ocuparé de: 1) cómo China está tratando de «utilizar» algunos aspectos de la civilización capitalista occidental sin ser colonizada por ella; 2) qué desafíos y contradicciones debe enfrentar para consolidar la actual e inédita fase de su desarrollo que define como la «nueva normalidad»; 3) qué se entiende por marxismo sinizado y qué nuevos elementos presenta respecto a la teoría marxista «clásica»; 4)

¿Qué factores de inspiración extrae la actual élite china de la antigua y clásica tradición de su civilización milenaria (Cheng Enfu escribe que la caja de herramientas del Partido Comunista Chino es «una síntesis dialéctica de los materiales ideológicos proporcionados por tres sistemas del conocimiento: conceptos marxistas, aprendizaje occidental, aprendizaje tradicional chino”).

1. Utilizar el capital y las tecnologías occidentales sin dejarnos colonizar

En Adam Smith, en Beijing, Arrighi cuestionó la tesis según la cual el sorprendente despegue de la economía china se produjo gracias a la conversión del Partido Comunista al neoliberalismo. Esto es más bien lo que ocurrió en Rusia después del colapso del socialismo, con los conocidos efectos aterradores (empobrecimiento y desempleo masivo, apropiación de bienes públicos por un puñado de oligarcas, desmembramiento de la unidad nacional, etc.).

El liderazgo que sustituyó a Mao tras su muerte estaba literalmente obsesionado con el destino de una Rusia que había adoptado una terapia de choque inspirada en los principios del Consenso de Washington, por lo que Deng Xiaoping optó por reformar el sistema lenta y gradualmente.

La economía despegó luego que las grandes empresas se vieron obligadas a competir entre sí y a competir tanto con empresas extranjeras establecidas en las Zonas Especiales como con nuevas empresas con participación privada y comunitaria.

La decisión de permitir (a partir de 1983) a los agricultores la posibilidad de vender su excedente de producción, incluso en mercados lejanos, también contribuyó al crecimiento del inmenso mercado interno chino (disposición que evoca la decisión similar adoptada medio siglo antes por Lenin, cuando lanzó la NEP (5). ¿Porque estas opciones, contrariamente a lo que esperaban -y esperaban- los «expertos» occidentales, no condujeron a la caída del socialismo ni a la plena integración de China en el papel de miembro subordinado del sistema capitalista mundial? Esto es lo que Cheng Enfu intenta explicar en su libro sobre la «dialéctica de la economía china».

“Nosotros, sostiene, no hemos seguido ni el modelo liberal ni el socialdemócrata, y aunque hemos desarrollado algunos elementos hemos aplicado el conocimiento occidental de forma discriminatoria, descartando los aspectos que podrían haber puesto en duda el control del Estado y del partido sobre nuestro sistema económico”.

Esto se demuestra, entre otras cosas, por el hecho que, mientras el capitalismo occidental continúa recortando el bienestar, en China se han hecho inversiones masivas en fondos chinos para la educación, se ha aumentado el salario mínimo y se han adoptado disposiciones para mejorar el seguro médico en las zonas urbanas y rurales. zonas rurales y el bienestar de las personas mayores.

Por no hablar del hecho -absolutamente inconcebible según los cánones de la economía burguesa- que se logró rescatar a ochocientos millones de ciudadanos de la pobreza absoluta en un corto espacio de tiempo.

Pero sobre todo -un misterio que obsesiona a los economistas occidentales- China logró pasar de un país en desarrollo a una potencia económica capaz de competir con Estados Unidos en apenas unas décadas (el libro de Cheng Enfu ofrece una gran cantidad de datos que ilustran este impresionante proceso evolutivo). ¿Cómo lo hicieron?

Cheng Enfu explica el «milagro» describiendo las características de un dispositivo que se basa en cuatro sistemas coordinados e interconectados: 1) un sistema de múltiples derechos de propiedad basado en la propiedad pública; 2) un sistema de distribución multifactorial basado en la mano de obra; 3) un sistema de mercado multiestructural dirigido por el Estado; 4) un sistema abierto multifacético y autosuficiente.

La idea básica que inspiró las reformas implementadas a partir de finales de los años setenta fue la de construir un modelo de «doble fuerza», es decir, sumar las ventajas generadas por la coexistencia de un gobierno fuerte con un mercado fuerte, una paradoja inconcebible para una Teoría económica que sitúa ambos términos en radical oposición: si el mercado domina el Estado se retira y viceversa.

Obviamente sólo la política tiene el poder de crear las condiciones para que el Estado y el mercado puedan coexistir sin anularse mutuamente. En particular, en el proceso de apertura de la economía china al capital internacional significó no poner énfasis exclusivamente en el uso activo del capital extranjero (y en las contribuciones de tecnología y talento asociadas a este uso), sino también y sobre todo en las medidas de control necesarias.

Se ha garantizado la independencia y la autosuficiencia de China, por ejemplo, manteniendo el control sobre aquellas tecnologías básicas que son herramientas indispensables para asegurar la seguridad del país, y limitando la participación del capital extranjero en formas de propiedad mixta para impedirle crear sus propias propios monopolios financieros en el país.

Estas y otras medidas han hecho que el rápido proceso de crecimiento de los intercambios productivos, comerciales y financieros entre China y el resto del mundo, como su ingreso a la OMC, haya sido descrito (no sólo por Arrighi sino también por otros autores marxistas ( 6)) como un «uso de la globalización» que ha permitido a China integrarse en las redes mundiales de comercio y finanzas sin rendirse a las presiones -internas y no sólo internacionales (7)- de los fundamentalistas del mercado, lo que sólo ha sido posible gracias al control político absoluto sobre las finanzas y el consiguiente mantenimiento de una (relativa) autonomía frente a la hegemonía del dólar.

El hecho de que este rápido y tumultuoso proceso de transformación socioeconómica no haya estado acompañado de una evolución democrático-liberal del sistema político, ya que el gobierno nunca ha dejado de mantener el timón hacia el objetivo de marchar hacia nuevas formas de democracia popular más avanzada y de transición al socialismo, hicieron comprender a Estados Unidos que la globalización que habían concebido como arma definitiva para extender su dominio sobre el mundo entero se había transformado en un boomerang.

Por eso hoy asistimos a la vez a una estrategia de «desacoplamiento» de Occidente del mercado chino y a formas de guerra comercial contra los productos fabricados en China, y a una «Tercera Guerra Mundial gradual», como la definió el Papa Francisco, preparatoria para dirigir conflicto militar con China.

2. Resolver las contradicciones que obstaculizan el camino hacia una «nueva normalidad»

El análisis de Cheng Enfu del desarrollo chino no es una hagiografía ni es ciego a los desafíos y contradicciones generados por la política de reforma y apertura inaugurada por Deng y continuada por sus sucesores.

Al aflojar las riendas del mercado, los gobiernos han favorecido un formidable proceso de crecimiento económico pero, inevitablemente, también han permitido que las fallas del mercado generen una serie de problemas sociales graves, problemas que Cheng Enfu analiza lúcidamente a través de los lentes de la teoría marxista, en polémica con los economistas chinos que se convirtieron al credo neoliberal.

La brecha entre ricos y pobres ha crecido casi hasta los niveles occidentales, a pesar de que los ingresos de las clases trabajadoras agrícolas y urbanas han aumentado significativamente y esto se debe, sostiene Cheng Enfu, retomando un concepto que Thomas Piketty ha popularizado entre los lectores occidentales. (8) En el mercado la brecha de ingresos depende menos de la brecha de ingresos salariales que de la brecha de ingresos de propiedad asociada con la distribución desigual de la propiedad.

Los problemas medioambientales han alcanzado niveles alarmantes. China logró salir casi ilesa de la catástrofe de 2008, pero la desaceleración del comercio mundial asociada a la crisis provocó una fuerte desaceleración del crecimiento y generó problemas de sobreproducción en algunos sectores, como el acero y el inmobiliario.

Las privatizaciones no sólo han aumentado las brechas de ingresos sino también las que existen entre regiones y han impedido el desarrollo proporcional entre diferentes sectores. Ciertos sectores de la burguesía nacional, incluso después del fracaso del intento occidental de provocar un cambio de régimen en 1989 (9), no han dejado de luchar para transformar su poder económico en poder político, recurriendo a la corrupción de los líderes de los partidos y de los ejecutivos de las administraciones regionales.

Para afrontar estos desafíos, que resume hablando de la contradicción entre la creciente necesidad popular de una vida mejor y un desarrollo desequilibrado e inadecuado, Cheng Enfu propone concentrar energías en una serie de objetivos estratégicos: 1) proporcionar protección jurídica a los derechos de trabajadores de empresas privadas a quienes se les deben garantizar ingresos razonables, mejorar el sistema estatal de redistribución de la riqueza y mejorar los impuestos para ajustar los flujos de ingresos; 2) reducir la dependencia del capital y la tecnología extranjeros mediante la promoción de la innovación independiente; 3) limitar la dependencia del comercio exterior aumentando el papel del consumo interno; 4) reducir la dependencia del dólar, evitando dar espacio a procesos de financiarización y fomentando la integración de las finanzas con la economía real; 5) acelerar la internacionalización del sistema financiero del RMB; 6) crear propiedad intelectual autónoma intensificando el esfuerzo de formación del personal científico (cultivando talento para la investigación básica de alto nivel); 7) poner fin al exceso de capacidad de producción que China hereda de décadas en las que se centró en un modo de desarrollo extensivo (producción en masa orientada a la exportación de bienes baratos de gama baja).

El nuevo modelo económico que el gobierno define como la “nueva normalidad” debería favorecer la transición del desarrollo extensivo al desarrollo intensivo (calidad y eficiencia). Para ello, es necesario desplazar progresivamente el motor del desarrollo de las exportaciones al consumo interno, lo que significa que la tendencia hacia el aumento de los ingresos de las clases trabajadoras se fortalece.

Esto no significa renunciar a su papel de potencia comercial pero, teniendo en cuenta que la demanda internacional tiende a reducirse debido a la crisis, y que las naciones occidentales están adoptando políticas proteccionistas hacia los productos chinos, China necesita apostar por la innovación para convertirse en un líder en sectores de tecnología avanzada, transformándose de una fábrica global especializada en el ensamblaje de tecnologías extranjeras a una fábrica global de tecnologías de vanguardia desarrolladas independientemente.

Cheng Enfu cita numerosos datos que atestiguan cómo este proceso ya está en marcha, destacando en particular el hecho de que el valor añadido del sector terciario ha superado al del sector secundario. Hoy, observa no sin orgullo, estamos situados casi en el centro del centro-periferia del sistema mundial, como lo confirman las masivas inversiones directas chinas en África y América Latina.

Y al respecto añade: Los occidentales, preocupados por nuestra capacidad competitiva en estas zonas del mundo, nos acusan de desarrollar una relación imperialista entre centro y periferia, pero la verdad es que avanzamos hacia el centro de otra manera: China ofrece a estos países son un modelo superior de desarrollo y progreso, porque queremos liderar una globalización económica justa.

Finalmente, propone medir el progreso hacia esta nueva fase mediante la adopción de un nuevo indicador de contabilidad económica, al que llama Producto Interno Bruto de Bienestar, que, a diferencia del PIB, incluye el valor total del bienestar creado por las actividades productivas y comerciales de todas las unidades en un país, con un nuevo indicador social llamado índice de felicidad.

3. Respecto al marxismo “sinizado”

Antes de entrar en los méritos de lo que considero las contribuciones más innovadoras de la revolución china a la teoría marxista, hago un alcance: no creo que – como parecen pensar la mayoría de los comunistas occidentales, incluso cuando miran con simpatía a los chinos- el concepto de Sinización puede reducirse a la fórmula que establece que la teoría sigue a la praxis, implicando que estamos ante una simple «adaptación» de los principios del marxismo a una situación concreta específica.

Personalmente -aunque reitero la idea que China no puede ni debe ser tomada como modelo- estoy convencido que su historia reciente es un claro ejemplo de la necesidad de proceder, no con un banal «ajuste» de la teoría, sino con una real y un cambio de paradigma.

Cheng Enfu resume claramente esta necesidad cuando afirma la necesidad de abandonar los dos «nunca» que caracterizan el pensamiento marxista tradicional, a saber: una formación social nunca perecerá hasta que entren en juego todas las fuerzas productivas que puede albergar; las nuevas relaciones de producción nunca surgirán hasta que las condiciones de su existencia material maduren en el útero de la vieja sociedad (10).

Como es sabido, este argumento fue aprovechado por los teóricos de la Segunda Internacional (y más tarde también por muchos críticos de izquierda de la Unión Soviética , incluidos los trotskistas) para calificar la Revolución de 1917 como «prematura», argumento que siguen reiterando algunos “radicales”.

La izquierda occidental se ha manifestado en contra de la Revolución China tras el fracaso de la Revolución Cultural y las reformas de los años 1970. Esta tesis ya había sido refutada por Lenin con su teoría del eslabón débil (11), pero la contribución radicalmente innovadora de Lenin a la teoría marxista nunca ha sido digerida por los marxistas occidentales, razón por la cual no pueden explicar por qué la revolución socialista triunfó en algunos países «atrasados» y no en los centros del capitalismo metropolitano.

Arrighi relanzó el debate sobre este dilema teórico en el citado Adam Smith en Beijing, criticando la tesis según la cual el mundo entero tendrá que pasar por el guante del modo de producción capitalista antes de poder liberarse de él.

Hay que tomar nota, escribe Arrighi, que el aplanamiento «globalista» previsto por Marx no se ha realizado, y sobre todo hay que tomar nota de la gigantesca innovación que nos regala la historia: un país de mil quinientos millones de personas ha podido realizar el milagro de hibridar: 1) una tradición histórica milenaria capaz de generar una forma de riqueza basada en la estabilidad social y la atención al bien de la comunidad; 2) desarrollar un impulso innovador a partir de una revolución de liberación nacional guiada por la ideología marxista-leninista; 3) un uso del mercado tan inescrupuloso como sometido al férreo control del partido-Estado. El resultado de esta innovación es precisamente el socialismo con caracteres chinos.

Vladimiro Giacché, a su vez, asumió el desafío a partir de una reflexión sobre el punto de inflexión de la política económica impuesta por Lenin a principios de los años veinte (11).

Hasta 1919/20, Lenin todavía estaba convencido que el monopolio estatal sobre el comercio debía ser reemplazado por una distribución organizada según un plan, pero en los años inmediatamente siguientes se distanció de la izquierda bolchevique que creía que era posible pasar al socialismo sin una transición.

A este punto de vista Lenin respondió argumentando que esta fase de transición no sólo sería inevitable, sino prolongada y caracterizada por la persistencia de las relaciones mercantiles y monetarias. Además, ya en 1918, había respondido a quienes afirmaban que la revolución bolchevique no había establecido el socialismo sino una forma de capitalismo de Estado afirmando: «También estamos lejos del final del período de transición del capitalismo al socialismo (… ). Sabemos lo difícil que es el camino que lleva del capitalismo al socialismo, pero tenemos el deber de decir que nuestra república soviética es socialista, porque hemos emprendido ese camino. Por lo tanto, tenemos razón al decir que nuestro Estado es una república socialista soviética.»

Por supuesto, comenta, ya que, si se toma la desaparición de la producción de mercancías como único parámetro del carácter socialista de una sociedad, ni la Rusia de los años 20 ni la China de Mao podrían considerarse socialistas, ni tampoco la China de Deng.

Pero esto no quita a los comunistas chinos el derecho de reivindicar, como había hecho Lenin, el carácter socialista de la República Popular China. Naturalmente, tanto las posiciones de Lenin sobre la NEP como las de las reformas chinas de los años 1970 son «heréticas» comparadas con la concepción del socialismo desarrollada por Marx y Engels en la segunda mitad del siglo XIX (12) y «canonizada» por la Segunda Internacional.

Si bien Marx y Engels consideraban el socialismo como una breve fase de transición hacia el comunismo, esta nueva visión lo representa como un modo de producción por derecho propio, en el que persisten las clases y el conflicto de clases, por lo que su llegada al comunismo –debe considerarse como un proceso muy largo -objetivo estratégico- no es un evento «destinatario» sino una posibilidad cuya realización depende del resultado de los conflictos sociales en cuestión (13).

Cheng Enfu describe las tres etapas diferentes en las que, en su opinión, debería articularse el proceso de transición: 1) una etapa primaria del sistema económico socialista que prevé la propiedad pública como cuerpo principal (con la propiedad privada como cuerpo auxiliar), orientada a la distribución como cuerpo principal (con la distribución según el capital como cuerpo auxiliar) y una economía de mercado guiada por planes nacionales; 2) una etapa intermedia caracterizada por diferentes tipos de propiedad pública y diferentes tipos de distribución de bienes según el trabajo y una economía planificada con el Estado como organismo principal (con un mercado regulado por el Estado como organismo auxiliar); 3) finalmente una etapa avanzada caracterizada por una propiedad pública única de todo el pueblo, por la distribución de los productos según las necesidades y una economía completamente planificada.

El giro hacia una economía socialista de mercado (que corresponde a la primera de las tres fases recién descritas), sostiene Cheng Enfu, no se decidió debido al fracaso de la economía socialista planificada en particular.

Cheng Fu critica, además, a sus colegas que sólo hablan de los errores pasado y distorsionan así la relación entre el desarrollo de antes y después de las reformas, ignorando así las conquistas logradas bajo el liderazgo de Mao ( al actual desarrollo de China no habrían existido sin condiciones materiales creadas en la época desarrollo Mao y habría sido imposible el salto evolutivo).

El cambio en realidad se decidió después de haber analizado las debilidades del modelo soviético, identificadas sobre todo con las rigideces del sistema (desde la excesiva centralización de las decisiones hasta un reparto inspirado en una aplicación severa del principio igualitario (14). Al aceptar la existencia de brechas de ingresos razonables basadas en una compensación competitiva, China ha logrado maximizar el potencial humano y optimizar la asignación de recursos laborales a toda la sociedad.

A quienes sostienen que las reformas chinas han vuelto a poner en primer plano la ley de la plusvalía y, por tanto, la explotación de la fuerza de trabajo, les responde que en una economía socialista definida como antes, la ley de la plusvalía está encarnada en la ley de la propiedad pública, en el sentido que la plusvalía creada por los trabajadores de las empresas públicas va al Estado o a la comunidad.

Obviamente esto no se aplica a la plusvalía creada por los trabajadores de las empresas privadas, por lo que el avance hacia las fases posteriores del proceso de transición al socialismo tendrá que resolver las contradicciones implícitas en esta forma de economía mixta.

Al respecto afirma, entre otras cosas, que se debe prestar cada vez más atención al ahorro del tiempo de trabajo y a su planificación entre los distintos sectores productivos, dos factores que representan la ley económica primaria en una empresa de productores asociados; además , debe respetarse la ley del desarrollo proporcional formulada por Marx, que establece que las cantidades de productos correspondientes a diferentes necesidades requieren cantidades diferentes y definidas de trabajo social global (en la fase actual esta ley opera imperfectamente porque no se basa sólo en planificación estatal sino también enla ley del valor regulada por el mercado).

También, subraya que es indispensable perseguir un desarrollo que garantice una relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza porque, escribe, el ser humano nace de la naturaleza, está subordinado a ella y depende de ella, por lo que los recursos naturales pueden ser considerados como el cuerpo inorgánico de la humanidad (15). Desde un punto de vista general, la producción y el consumo coinciden, pero en la reproducción social la producción es el punto de partida real de todo el proceso y, por lo tanto, es el factor dominante, por lo que es aquí principalmente donde las cosas deben cambiar para resolver los problemas ambientales.

Concluyo este breve recorrido sobre el marxismo sinizado con alguna referencia al trabajo de Gabriele y Jabbour sobre las características del socialismo del siglo XXI (ver nota 4). La categoría marxiana de modo de producción, sostienen los dos autores, es un modelo abstracto, al que las formaciones socioeconómicas concretas, histórica y geográficamente existentes, se adhieren en diferentes grados.

De manera similar a Arrighi (y a diferencia de Marx, quien planteó la hipótesis de que el modo de producción capitalista, que ya era básicamente dominante en Europa en su tiempo, se extendería por todo el mundo hasta el punto de suplantar a todos los demás, a menos que fuera derrocado por una revolución socialista), Gabriele y Jabbour argumentan que, incluso en el contexto actual de capitalismo tardío «globalizado», la primacía de un modo de producción específico en las realidades histórico-geográficas individuales puede ser absoluta o relativa.

Por ejemplo, en Estados Unidos no hay duda que la supremacía del modo de producción capitalista es absoluta, pero en otras formaciones socioeconómicas dos o más modos de producción pueden coexistir con relaciones mutuas de rivalidad y/o simbiosis, al igual que pueden existir, se trata de situaciones de transición de un modo de producción a otro.

Este pluralismo de modos de producción -que se encuentra sobre todo en el Sur del mundo, donde el capitalismo coexiste (y entra en conflicto) tanto con formaciones socioeconómicas «de orientación socialista» (16) como con formas de producción y relaciones sociales precapitalistas- no nos impide admitir que el capitalismo sigue siendo el modo de producción dominante en todo el mundo pero, al mismo tiempo, no nos impide afirmar que, donde coexiste con otros modos de producción, no se puede establecer a priori qué modo de producción prevalecerá. a largo plazo-. Esto es especialmente válido en los casos en que se está llevando a cabo un proceso de transición (17).

Para resumir las reflexiones de Cheng Enfu y otros autores discutidos, podríamos concluir diciendo que el desafío del socialismo con características chinas ( esto también se aplica a otras economías de mercado socialistas asiáticas, como Vietnam y Laos, así como a algunas países latinoamericanos, empezando por Cuba) consiste en poder imponer las razones de la política a las razones del mercado durante el tiempo suficiente para que maduren las condiciones para pasar a la segunda y tercera fase del proceso de transición.

4. ¿En qué medida influye la tradición confuciana en el estilo chino?

Hay quienes sostienen que la actitud de Mao hacia la cultura tradicional china era secular e ilustrada, es decir, crítica si no liquidadora. Cheng Enfu no comparte esta opinión y, de hecho, cita una declaración de Mao que nos invitaba a hacer un balance de todo el pasado de China, desde Confucio hasta Sun Yan-Sen, para recoger ese precioso legado.

Cheng Enfu también afirma que el marxismo es un sistema cultural-ideológico que enfatiza la fe y los valores, y define la fe como la creencia y el respeto por una determinada doctrina, religión u otros principios que la gente adopta como código de conducta, citando como ejemplos algunos «valores universales occidentales», como los principios del marxismo y el comunismo (18).

Aunque Cheng Enfu no dedica, al menos en el libro que aquí comentamos, un espacio particular a la relación entre la ética confuciana y los valores del socialismo al estilo chino, no hay duda de que en los documentos y discursos de los líderes del Partido Comunista Chino las referencias a la tradición confuciana se han intensificado tras el giro reformista.

Al no ser un experto conocedor del confucianismo, en este último párrafo me limitaré a subrayar las indudables consonancias entre ciertas ideas recurrentes en los discursos de la actual dirección china y conceptos igualmente típicos de la tradición confuciana (que extraigo de un especialista como Maurizio Scarpari (19).

La figura de Confucio (Kongzi) está rodeada de un aura mítica porque gran parte de la información que tenemos sobre él está envuelta en incertidumbre debido a la distancia temporal. Según la tradición, nació en una familia aristocrática y murió a la edad de 72 años en el 479 a. C. (por lo tanto, contemporáneo de los clásicos de la filosofía griega).

Sabemos que pertenecía a la clase de los funcionarios alfabetizados (capaces de cultivar las seis artes: ritos, música ceremonial, escritura, aritmética, tiro con arco, conducción de carros). Vivió una época de feroces disputas entre los distintos reinos en los que se dividía China en ese momento, antes de unificarse en un solo imperio y, se dice, viajó de corte en corte en busca de ambientes favorables a su predicación (si de esta manera se puede definir la transmisión de un conjunto de valores morales, más que de creencias religiosas).

Su pensamiento, más que a través de fuentes directas, nos es conocido a través de los textos de algunos de sus discípulos pertenecientes a la casta ru (como se llamaba a los intelectuales confucianos), quienes, más que miembros de una escuela organizada, eran pensadores independientes unidos por una cultura fundada en los valores y tradiciones de un pasado idealizado, pero dispuesta a mediar y atenuar sus diferencias hacia otras escuelas de pensamiento, como el taoísmo y el budismo, razón por la cual la cultura tradicional china no presenta el carácter de bloque monolítico sino más bien el de un mosaico rico en matices.

En cualquier caso, con el paso del tiempo y con el crecimiento de la necesidad imperial de consolidar una ideología de Estado, los cuatro libros considerados más fieles a las enseñanzas originales del maestro fueron canonizados, tras lo cual se impusieron (a partir de 1190) como textos obligatorios. Estos textos debían aprenderse de memoria para aprobar el examen de selección imperial que otorgaba el título de erudito y permitía el acceso a la carrera de funcionario administrativo del Estado.

Pero veamos qué características del confucianismo pueden compararse con los principios y valores del socialismo al estilo chino (sin olvidar que las analogías entre ideas desarrolladas en épocas separadas por milenios de historia presentan riesgos inevitables de malentendidos).

En primer lugar el concepto de armonía. Para el confucianismo, la armonía es un factor esencial para mantener el equilibrio del universo y una correcta relación hombre/naturaleza.

La armonía confuciana es la doctrina del equilibrio perfecto y el justo medio, según la cual las diferencias no deben dividir sino unir (el pensamiento filosófico chino apunta a la integración más que al contraste de los opuestos). Para realizar este ideal, basado en la unidad que conecta el mundo humano con el mundo divino (concebido más como la totalidad del universo natural que como una entidad trascendente), es necesario llevar una vida ejemplar, regulada por principios éticos que conciernen tanto el ámbito individual como a las jerarquías sociales.

Se pueden encontrar huellas evidentes de esta visión en la forma en que los marxistas chinos (a partir del propio Mao) han aplicado el método dialéctico; no considerando el antagonismo como un valor absoluto, sino como un momento vinculado a contingencias históricas concretas, donde el el logro de la armonía entre los diferentes estratos del pueblo desempeña el papel de objetivo estratégico (en este sentido se entiende la afirmación de Cheng Enfu de que en la fase actual la contradicción principal no es la que existe entre las clases sociales, sino entre las demandas populares del bienestar y la insuficiencia de medios para alcanzarlo, además también se entiende la exhortación a superar los excesos productivistas que han perturbado la relación entre el hombre y la naturaleza como, a un nivel más general, los continuos llamamientos de la dirección comunista al objetivo de construir a mitad del siglo XXI, una “China armoniosa”).

Llegamos al papel del sabio: el intelectual confuciano goza de un margen discrecional que le permite interpretar de forma elástica los principios dictados por la tradición, adaptándolos a las circunstancias, pero estas habilidades derivan de la constancia y el compromiso con el que se rige la propia moral y cualidades intelectuales a través del estudio asiduo. (esto explica los métodos de selección de los funcionarios imperiales).

La similitud aquí me parece clara con los durísimos criterios de selección de los cuadros dirigentes del Partido y del Estado chinos analizados por el académico canadiense Daniel Bell, que ha vivido y enseñado en China durante años (20). Bell utiliza el concepto (que nos suena a oxímoron) de «meritocracia democrática vertical» para describir el sistema que selecciona el liderazgo político de China. A la proverbial dureza y competitividad de las carreras universitarias les siguen los no menos exigentes exámenes de acceso al empleo público, tras los cuales es posible acceder a puestos en los niveles más bajos del gobierno, mientras que cualquier avance posterior depende de la calidad de los resultados obtenidos. (21).

Del tema de la formación de las élites pasamos al de su legitimación. El emperador reinaba gracias al mandato del cielo, pero este mandato no era un derecho adquirido, por lo que si una dinastía resultaba inepta y corrupta el pueblo tenía derecho a derrocarla incluso con violencia (en la historia china no faltan levantamientos campesinos que depuso algunas casas gobernantes).

Además, la ética confuciana, si bien predica el respeto por el orden jerárquico, lo asocia con la obligación del gobernante de garantizar el bienestar material y espiritual de los gobernados.

Para el confucianismo, la autoridad y el carisma de la élite -el buen gobierno- son la otra cara de la capacidad de cumplir con esta obligación y el pueblo acepta la autoridad no porque se la impongan por la fuerza, sino porque se le inculcan ciertos modelos de conducta, con ejemplos que viene de arriba. También en este caso es Daniel Bell quien destaca cómo el actual el masivo consenso de los ciudadanos chinos hacia su gobierno se basa en un mecanismo muy similar (22). Un consenso, en cualquier caso, muy superior al de los pueblos occidentales

Llegados a este punto, me parecen claras las razones por las que no creo que la revolución china pueda servir de modelo para quienes todavía creen en la posibilidad de derrocar la sociedad capitalista. El marxismo sinizado no puede serlo precisamente porque está sinizado, es decir, porque es el producto irrepetible de un camino histórico milenario, así como de las características socioculturales y económicas específicas que ese camino ha generado.

Dicho esto, debemos preguntarnos: la revolución rusa no fue producto de un marxismo «rusificado», tanto es así que la herejía de Lenin (como lo fue respecto de los cánones del marxismo de la Segunda Internacional) modificó la teoría para hasta el punto de cambiarle el nombre agregando el término marxismo, el de leninismo

Y de nuevo: ¿no están los movimientos revolucionarios latinoamericanos inspirados en un marxismo «cristianizado» por la teología de la liberación (23)? ¿Y está el marxismo revolucionario africano menos «contaminado» por factores socioculturales y tradiciones históricas «locales» (24)?

En cambio, en Occidente todavía estamos esperando «traducciones» de las abstracciones teóricas marxistas en proyectos políticos adaptados a las características concretas de nuestras diferentes tradiciones histórico-culturales, composiciones de clase, legados ideológicos, etc.

En lo que respecta a Italia, sólo Antonio Gramsci intentó abordar la tarea antes de ser asesinado por el régimen fascista, mientras que la «vía italiana al socialismo» al estilo de Togliatti agotó su fuerza motriz antes de lograr producir un proyecto revolucionario concretamente viable. Entonces cayó -no sólo en Italia sino en toda Europa- el gran silencio, la muerte de un marxismo occidental (25) reducido a fórmulas abstractas.

Notas

(1) Véase, en particular, C. Formenti, Guerra e revolution, 2 vols., Meltemi, Milán 2023. Véase también “El enigma del milagro chino y la necesidad de redefinir el concepto de socialismo”https://socialismodelsecoloxxi.blogspot.com/2023/10/lenigma-del-miracolo-cinese-e-la.html

(2) Cheng Enfu, Dialéctica de la economía china. La aspiración original de la reforma,Edizioni Marx 21, 2024.

(3) G. Arrighi, Adam Smith en Beijing, Feltrinelli, Milán 2007.

(4) A. Gabriele, E. Jabbour, El desarrollo económico socialista en el siglo XXI. Un siglo después de la revolución bolchevique, Routlege, Londres-Nueva York 2022.

(5) VI Lenin, La economía de la revolución, (editado por V. Giacché), il Saggiatore, Milán 2017.

(6) Véase, entre otros, G. Gabellini, Krisis. Génesis, formación y desmoronamiento del orden económico estadounidense, Mimesis, Milán-Udine 2021; FM Parenti, The Chinese Way, Meltemi, Milán 2021; V. Giacché, La economía y la propiedad. Estado y mercado en la China contemporánea, en AAVV, Closer. China del siglo XXI, Roma 2020; DA Bertozzi, China popular. Orígenes y caminos del socialismo con características chinas, L’Antidiplomatico 2021; R. Herrera, Z. Long, ¿Es China capitalista?, Marx 21, Bari 2012; A. Gabriele, Empresas, Industria e Innovación en la República Popular China, Springer, Berlín 2020; Z. Boyng, Socialismo con características chinas. ¿Por qué funciona? Marx 21, Bari 2019.

(7) El subtítulo del libro de Cheng Enfu (La aspiración original de la reforma) se explica por el hecho de que gran parte de su texto está dedicado a la refutación de las teorías de los académicos chinos convertidos al neoliberalismo, que interpretan la reforma querida por Deng como luz verde a la liquidación de la propiedad pública y a una liberalización sin residuos.

(8) Véase T. Piketty, Le capital au XXI siécle, Seuil, París 2013.

(9) Sobre la implicación directa y fuerte de los servicios estadounidenses y otras potencias occidentales en los acontecimientos de la Plaza de Tiananmen en 1989, véase D. Losurdo, “Tiananmen 1989: ensayo general de las revoluciones de color” en AAVV, Marx en China, Marx 21, Bari 2015.

(10) En el primer capítulo de Guerra y Revolución, op. cit., a mi vez cuestiono estos dos pilares del canon dogmático marxista, que se refuerzan mutuamente al acreditar la idea según la cual las condiciones «objetivas» de la transición al socialismo maduran dentro de las relaciones de producción capitalistas y coinciden con el logro de de un cierto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas.

(11) Según Lenin, la posibilidad de derrocar el régimen capitalista está ligada a la pérdida de la capacidad hegemónica de las elites gobernantes más que a razones económicas (crisis, etc.)

(12) Desde entonces recordemos que en el Anti-Duhring Engels afirmó que el socialismo, desde su primera fase, no sólo se caracteriza por la socialización de los medios de producción, sino también por el fin de la producción de mercancías y de las relaciones monetarias.

(13) Sobre la crítica a la visión de la historia como un proceso regido por necesidades inmanentes comparables a las leyes que gobiernan el mundo natural cf. G. Lukács, Ontología del ser social, 4 vols. Meltemi, Milán 2023; véase también C. Preve, La filosofía imperfecta, Franco Angeli, Milán 1984.

(14) Rita di Leo ve la política salarial penalizadora hacia los técnicos, expertos y profesionales -política que generó una profunda hostilidad entre las clases medias hacia el régimen- una de las causas que llevaron al colapso de la URSS: véase El experimento profano, Futura, Roma 2011.

(15) Esta descripción de la relación del hombre con la naturaleza recuerda el concepto de trabajo como intercambio natural desarrollado por Marx en el Libro I de El Capital. Concepto en el que Lukács basa su reflexión sobre el trabajo en Ontología(op. cit.).

(16) Gabriele y Jabbour definen las «orientaciones socialistas» como aquellas formaciones sociales que, aunque no pueden clasificarse como plenamente socialistas, están orientadas de manera creíble hacia la construcción de una sociedad socialista.

(17) Aquí también somos presencia de una visión «abierta» del proceso histórico (es decir, que concibe el futuro en términos de posibilidad y no de necesidad) en armonía con la de Lukács (ver nota 13).

(18) En Ontología (op. cit.) Lukács no describe la ideología como falsa conciencia, sino como poder material, y afirma que podemos hablar de ideología cuando nos enfrentamos a un sistema de principios y valores que un determinado la clase dominante considera apropiada para toda la sociedad (y es capaz de hacer que otras clases también compartan esta creencia). Me parece una definición cercana a la que Cheng Enfu utiliza aquí para el concepto de fe.

(19) Véase M. Scarpari, Confucianismo. Los fundamentos y los textos, Einaudi, Turín 2010.

(20) Véase D. Bell, El modelo de China. Meritocracia política y límites de la democracia, Luiss, Roma 2019.

(21) Según Bell (op. cit.), el modelo meritocrático chino permite la selección de cuadros directivos de calidad significativamente mayor que la de los líderes políticos occidentales, que no pasan sus vidas adquiriendo méritos resolviendo problemas, sino reuniendo consenso electoral a través de la comunicación, ni tienen la posibilidad de desarrollar planes de largo plazo porque los tiempos de la política occidental exigen pensar y actuar en el corto plazo.

(22) Los ciudadanos chinos, según Bell, evalúan las acciones de sus líderes políticos exclusivamente en términos de beneficios aportados a su nivel de vida, por lo que no son muy sensibles a las sirenas de una democracia occidental basada en meras garantías procesales.

(23) Véase lo que escribí al respecto en un post del 16 de febrero de 2023 en estas páginas: “El teólogo Marx de Enrique Dussel”(https://socialismodelsecoloxxi.blogspot.com/2023/02/il-marx-teologo-di-enrique-dussel.html ); ver también E. Dussel, Las metáforas teológicas de Marx, Shibboleth,Roma 2018; Véase finalmente H. Assmann, Idolatría del mercado. Ensayo sobre economía y teología, Castelvecchi, Roma 2020.

(24) Sobre la relación entre el marxismo revolucionario y las culturas africanas tradicionales, véase A. Cabral, Volver a la fuente, Monthly Review Press, Nueva York 2022 (segunda edición).

(25) Véase D. Losurdo, Marxismo occidental. Cómo nació, cómo murió, cómo puede renacer, Laterza, Roma-Bari 2017.